Stille und Zeit, diese beiden!

Interview mit Tabea Zimmermann

Tabea Zimmermann im Interview mit Elisa Erkelenz. Über Zeit, Vergänglichkeit und Stille.

»Alles fließt« hieß es bei Heraklit ... viele welke Blumen und Tränen sind gefolgt. Inwiefern ist dein Zeitgefühl von Endlichkeit geprägt?

Tabea Zimmermann: Oh, sehr stark. Durch die religiöse Prägung meiner Eltern bin ich in einer sehr ungewöhnlichen Situation aufgewachsen, die ich als Kind als sehr belastend empfand: Wir sind mit dem Gedanken erzogen worden, dass der Tod eigentlich das Ziel des Lebens ist. Nicht die Freude am Leben stand im Zentrum, sondern eine fundamentalistische Auslegung als Vorbereitung für ein Dasein nach dem Tod. Das Gute daran war vielleicht, dass ich schon früh darüber nachdenken konnte, worauf es eigentlich ankommt. Diese Denkweise, in der der Tod ganz selbstverständlich dazugehört, hat mich auf die Endlichkeit vorbereitet. Das habe ich persönlich dann auch erfahren müssen, als mein erster Mann David Shallon damals sehr überraschend aus dem Leben geschieden ist, ich war gerade mit unserem zweiten Sohn schwanger. Seither gab es wahrscheinlich keinen Tag, an dem ich nicht irgendwann auch über den Tod nachgedacht habe. Für mein Empfinden von Zeit spielt das eine wichtige Rolle. Die interessante Frage ist ja: Was macht die Kunst mit diesen existenziellen Fragen? Welche neuen Zugänge können wir finden? Was macht das mit uns Menschen, wenn wir das auf der Bühne abhandeln? Warum brauche ich traurige Musik, nehmen wir mal Brittens Lachrymae? Warum spiele ich überhaupt Bratsche?

Ist das mit der traurigen Musik im Konzert eine Form von kollektiver Reinigung, zu hören, zu weinen?

Ein existenzielles Thema kollektiv in Musik auf die Bühne zu bringen und dem Hörer die Möglichkeit zu geben, sich in diesen Momenten in einem intensiven Ausdrucksgebiet zu bewegen, hat sicher eine unheimlich reinigende und läuternde Wirkung. Weil man diese existenziellen Fragen dann für sich vielleicht wieder anders beantworten kann. Mir persönlich gibt jede Form von Fokussierung auf ernste Fragen beim Spiel auch wieder unheimlich viel Energie. Ich hätte überhaupt keine Lust, auf der Bühne nur Unterhaltsames, Virtuoses oder sonstig an der Oberfläche Kratzendes zu spielen. Ich glaube, man braucht die düsteren Momente der Auseinandersetzung.

Diese Möglichkeit zur Vertiefung, zur wirklichen Auseinandersetzung, ist auch wieder eine Zeitfrage. Dazu kommt, dass die Verwertungslogik auch vor dem Konzert nicht halt macht. Brauchen wir im Konzert nicht eigentlich eine von jeglicher Nützlichkeit befreite Zeitverschwendung, um wieder in die Tiefe zu gehen?

Das ist ein Lieblingsthema von mir, in dem Sinne, dass ich den Zusammenhang von Klangqualität und der Zeit, in der Klang entsteht, mit viel Liebe und Hingabe betrachte. Töne können endlos werden, die Zeit sprengen, sich ihr zugegen verhalten – wenn wir das ideale Verhältnis finden. Ich habe die Suche nach Antworten auf diese Fragen, die Suche nach Stillstand, den Wunsch, die Zeit anzuhalten, all das in den Klang verlagert. Ich finde das Konzert ist der ideale Ort dafür.

Ansonsten ist dein Leben auch eher eng getaktet, oder?

Ja, und ich habe ein starkes Rhythmusempfinden, was die Zeit betrifft. Ich wache zum Beispiel regelmäßig eine Minute vor dem Wecker auf, auch über Zeitumstellungen hinweg. Frag mich nicht, wie das funktioniert! Aber beim Spielen verliere ich regelmäßig das Gefühl dafür. Das ist für mich die höchste Form der Meditation, wenn das Zeitgefühl aufhört. Worüber ich außerdem sehr glücklich bin, ist, dass ich den Rhythmus meiner Arbeit zu großen Teilen selber gestalten kann. Ich bin dann quasi selber schuld, wenn ich im Hamsterrad gefangen bin. Ja, die Taktung. Das ist ein großes Thema seit dem Anfang meiner Karriere bis jetzt, und das wird wohl auch so bleiben, bis ich den letzten Bratschenton gespielt habe!

Und wie widersetzt du dich dem? Wirst du manchmal asynchron?

Manchmal ja. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass wenn ich wenig Zeit habe, ein Stück zu lernen, wenn es mal relativ knapp ist – dass man dann eigentlich nur etwas erreichen kann, wenn man langsam geht, der Zeit in gewisser Weise nicht folgt. Aber jeder hat ja auch seinen eigenen Rhythmus, das ist ja auch etwas, was man unbedingt lernen muss: sich da möglichst oft entgegenzukommen. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, und kann ich das vielleicht wirklich einfach lassen. Wie viele Konzerttermine hintereinander kann ich absolvieren, ohne dabei müde, schlecht gelaunt oder ungeduldig zu werden? Wie kann ich meine positiven Energien so weit unterstützen, dass die einfach stärker sind als die Müdigkeit?

Wie ist das auf konkreter Interpretationsebene, inwiefern wirken sich deine Gedanken zum Verhältnis von Klang und Zeit auf Tempoentscheidungen aus? Und wie verhandelst du das im Kollektiv, mit Musiker*innen, Dirigent*innen?

Wenn ein Komponist Adagio oder Andante schreibt, unterhält man sich natürlich als Musiker darüber: welches Tempo nehme ich jetzt? Spiele ich das jetzt auf 58 oder 54 oder 62? – und das ist eine total falsche Diskussion. Denn es geht nicht um die Zahl, die ist der Zeit ganz gleichgültig, es geht um das Gefühl von Zeit, das du transportierst. Das ist für die Klanggestaltung ganz elementar: Du kannst im gleichen Tempo – also absolut betrachtet beim gleichen Beats-per-Minute-Schlag - ein Gefühl von Unruhe vermitteln, oder ein Gefühl von Ruhe. Ob der langsame Satz dann drei oder fünf Minuten dauert, spielt überhaupt keine Rolle. In diesen drei Minuten kannst du eine Ewigkeit empfinden – oder eben nicht. Du kennst doch den Anfang vom Penderecki-Konzert (singt paaaaa-dim): Zwei Noten. Wenn du die richtig spielst, kann die Zeit stehen bleiben. Das kann man schaffen. Das finde ich spannend. Es geht ja auch im Konzert darum, Zeit zu schenken, und nicht wegzunehmen.

Versuchst du das auch deinen Studierenden weiterzugeben?

Ja, aber das braucht manchmal Jahre – und nicht alle schaffen den Weg vom Verstehen, was ja relativ leicht ist, zur wirklichen Umsetzung. Dann kommen sie manchmal nach Jahren wieder und sagen: »Jetzt habe ich kapiert, was du damals gemeint hast.« Es wird auch allgemein zu wenig thematisiert. Warum können zum Beispiel Taucher ohne Mühen das Tempo ihres Herzschlages regulieren – und Musiker nur sehr selten?

Vielleicht haben wir allgemein verlernt, natürliche Zeiteinheiten wahrzunehmen? Was dem Industriekapitalismus die Uhr ist, ist der Musik das Metronom?

Oh, da muss ich an Georges Lentz denken. In dem Bratschenkonzert, was er mir geschrieben hat, ist das ein absolut herausragendes Merkmal, dass er mit dem Zeitgefühl so wunderbar spielt. In der gesamten Konstruktion der Partitur hat er eine Art gefunden, dies zu notieren, die völlig ungewöhnlich ist. Er geht von einer gemeinsamen Pulsfindung aus. Für Dirigenten ein Wahnsinn. Viele organisieren die Partitur, schneiden sie in so kleine Teile, dass jeder genau weiß, wann er dran ist. Das gemeinsame Empfinden ist da nicht so wesentlich. Georges hat das aber zur Bedingung gemacht, das steht auf Seite drei in der Partitur: »Der Dirigent darf nicht unterteilen«. Und er gibt ein unglaublich langsames Tempo von Viertel = 30 vor, was kein Dirigent dirigieren möchte, weil es einfach unter einer gewissen Schwelle von Organisation liegt.

Das ist wie wenn du das Sekundenlaufwerk aus der Uhr rausnimmst und alle müssten sich nur über den Minutenzeiger präzise zusammenfinden. Das scheint erstmal ziemlich unmöglich. Ich habe das Stück ein paar Mal gemacht und es ist immer sehr interessant, was dann mit Dirigenten passiert. Einmal war es eine völlige Katastrophe. Es gibt mitten im Stück eine lange Pause, die nicht alle aushalten – oder durchdirigieren. Als das einmal passiert ist - George saß im Saal – ist er aufgesprungen und schrie: »Please, don’t conduct!«

Das Thema Zeit kann schon Fässer aufmachen. Jedenfalls hat mich der Umgang von Georges mit dem Gefühl von Zeit als Musikerin lange beschäftigt, tut es bis heute. Ich empfinde es mittlerweile als meine Aufgabe, mich im Spiel mit anderen über den Puls verständigen zu können.

Thomas Larcher sagte neulich im Zuge des Bratschenkonzertes Still: »Stille ist ein Begriff, den ich sehr mit der Viola assoziiere.« Auch das Stück spielt damit, eine Momentaufnahme anzuhalten … Ist die Bratsche vielleicht prädestiniert für solche Fragen?

Ja, bestimmt! Virtuosität ist natürlich nicht die erste Assoziation, die man mit der Bratsche hat. Wenn man das wegnimmt, was bleibt dann? Ein Ton an sich oder ein Ausdruck an sich. Da musst du die Stille gut kennen. Aber die Frage ist ja auch, worum geht es im Kern?

Neulich war ich bei einem Musikwettbewerb in der Jury, da mussten wir uns drei Stunden lang virtuose Streicher-Akrobatik anhören. Mit Musik, mit den minimalen Abläufen von Spannung und Entspannung hat das natürlich nichts zu tun. Mit der Bratsche suchst du das auch erst gar nicht, da ist Virtuosität und schnelles Spiel eine Ausdrucks-Variante und nicht das Haupt-Augenmerk. Sind wir nicht einfach das philosophische Instrument? (lacht)

Aber mal im Ernst: Die Frage ist ja auch – was wird in 20–30 Jahren noch gebraucht, was wird die Aufgabe eines Musikers mal sein später? Sich hinstellen und schnell Geige spielen?

Wahrscheinlich nicht.

Nein, wie ist es mit Zeit schenken? Stille? Das wird bestimmt nicht unwichtiger.

Aber da fällt mir noch ein, dass vielleicht das wichtigste für den Musiker beim Konzert ist, die Stille vor dem ersten Ton zu hören und auch zu gestalten.

Ich fand das wahnsinnig interessant letztes Jahr mit dem Stück von Georg Friedrich Haas zur Eröffnung des Kleinen Saals der Elbphilharmonie. Den Versuch, das die Musik eben nicht aus der Stille kommt, sondern schon stattfindet, wenn das Publikum den Saal betritt. Das funktioniert für mich überhaupt nicht.

Ich persönlich empfinde dieses Ritual von Licht aus, Klappe halten, Zuhören geradezu als Bedingung, um dann wirklich lauschen zu können. Jedenfalls aber hat mich das Stück da erst so richtig drauf gebracht, über diesen Schwellenmoment nachzudenken … Insofern ist es ein wichtiges Werk.

Stille und Zeit, diese beiden!

Konzerte zu: Interview mit Tabea Zimmermann

Mehr zu: Interview mit Tabea Zimmermann

3 Fragen an Regisseur Dan Tanson

Against interpretation

»Alle waren begeistert!«

Bebek

Benjamin Britten im Interview

Benjamin Britten – Lachrymae

Benjamin Britten – Les Illuminations

Coming together

Der helle Wahnsinn

Der Virtuose

...die energetischen Flüsse in diesem erzählerischen Ton...

Dowland & Britten – Lachrymae

Ein mozartscher Fall

Eine »Dido« für unsere Gegenwart

Eine Frage der Schuld

Eine Playlist voller »somnia«

»Einsam stand ich...«

Felix Mendelssohn-Bartholdy –Streichquintett B-Dur op. 87

#female pleasure

Fest des Lebens: Sinfonie Nr. 41 in C-Dur

Gedanken über gutes und selbstbestimmtes Sterben

geist: auge

Georg Friedrich Haas – Release

Gipfel

Henry Purcell

Hyperion (Miniatur I)

Hyperion (Miniatur II)

Im Gespräch mit Enno Poppe

Joseph Haydn – Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

J.S. Bach – Brandenburgisches Konzert Nr. 5 & Klavierkonzert Nr. 1

Lachrymae Songs

Männer finden oft Geld in ihren Träumen

Paganinis Dämon

PYNK

Rebecca Saunders – »hauch«

Remember me

Such dir deinen Fetisch!

Thomas Larcher – Still

Träume - was steckt dahinter?

Über den Tod sprechen

Über Resonanz

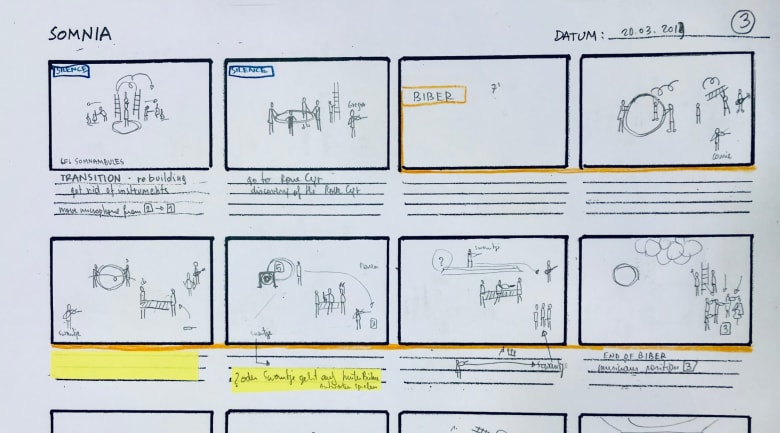

Unterrichtsmaterial zu »somnia - wie klingen träume?«

vanitears

Virtuose Grenzgänge

Waldgespräche

Was denkst du über Träume?

Wenn ein Dichter mehr über ein Pferd weiß als über den Himmel

Why Winterreise?

Wie Kinder schlafen

Winterreisen

Cage-Tutorial mit Corinna

Cage-Tutorial mit Tom

Harnoncourt probt Mozart